La bibliothèque La bibliothèque

Petits Appartemenst

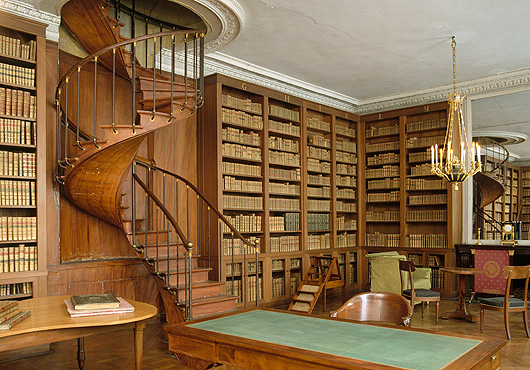

Le château de Fontainebleau dispose de deux bibliothèques sous l’Empire. L'une, constituée dans la chapelle Saint-Saturnin, est ouverte à toute la cour. La seconde, ici présentée, est la bibliothèque personnelle de l’empereur.

Elle se situe dans les Petits Appartements, en lien direct avec le cabinet de travail des Grands Appartements par un petit escalier en colimaçon. Les ouvrages ont un but avant tout utilitaire. Ils consistent pour l’essentiel en livres d’histoire, de géographie ou de droit, mais aussi de science, de philosophie, ainsi que quelques romans et recueils de poésie, et sont répartis en 15 catégories identifiées par une lettre de l’alphabet.

Le cabinet de travail Le cabinet de travail

Petits Appartements

Dans chacun des palais impériaux, l’empereur dispose d’un cabinet de travail jouxtant systématiquement sa chambre à coucher. Il y fait placer un bureau mécanique. Mis au point par les frères Jacob vers 1800, ce système se caractérise par un plateau supérieur coulissant qui permet de refermer le bureau sans déplacer les documents. Napoléon dormait peu, et ne s’éloignait pas même la nuit de son bureau de travail ; un lit est ainsi placé tout près à cet effet.

Le cabinet topographique Le cabinet topographique

Petits Appartements

Ce cabinet topographique est à proximité du bureau. C'est un espace dégagé où Napoléon peut librement déployer les cartes sur trois tables réunies. Pendant une campagne militaire, la carte est un outil capital pour l’élaboration de la stratégie adéquate.

La tenue de colonel des grenadiers à pied de la garde La tenue de colonel des grenadiers à pied de la garde

Musée Napoléon Ier

Au quotidien, Napoléon porte des habits simples, délaissant même l’uniforme de son grade – général de division. Dès le Consulat, en effet, il choisit de porter simplement un uniforme de colonel. Désirant honorer deux de ses régiments d’élite, il porte alternativement l’habit vert de colonel des chasseurs à cheval ou l’habit bleu de colonel des grenadiers à pied de la garde. Très peu d'uniformes ont été conservés et les témoignages diffèrent sur celui porté le plus régulièrement.

La tente de campagne (reconstitution) La tente de campagne (reconstitution)

Musée Napoléon Ier

La tente de campagne est utilisée lorsque l'empereur ne peut être logé chez l'habitant. Il en a possédé plusieurs, souvent du même modèle. Elles comprennent deux espaces. Le premier sert d’antichambre et dispose de petites tables pliantes, d’un fauteuil et de pliants réservés au secrétaire particulier et à l'aide de camp de service. Le second, plus petit, accueille le simple lit de camp de l’empereur, en fer forgé.

Le nécessaire de voyage Le nécessaire de voyage

Musée Napoléon Ier

Napoléon dispose de plusieurs nécessaires de voyage pour la toilette, l’écriture ou les repas. Ils sont conçus de manière à s’encastrer à l’intérieur de la berline impériale.

Ce sont des orfèvres réputés qui réalisent les nécessaires. Le modèle présenté a été réalisé par Biennais qui utilise ici l'acajou et le cuivre pour le coffret, l’argent, le vermeil, l’ivoire, l’ébène et le cristal pour les objets. Jérôme, frère de l’empereur, reçoit cet ensemble comme cadeau en 1806.

Le chapeau Le chapeau

Musée Napoléon Ier

Les chapeaux de Napoléon sont volontairement simples : de feutre noir, sans galon ni bordure, orné d'une simple cocarde tricolore quand ceux des officiers supérieurs arborent plumes et dorures. Il les porte de manière originale, en bataille (parallèle aux épaules), alors que les autres le portent en colonne.

Il a choisi de porter ce modèle dès 1802. On estime qu’entre 1802 et 1815, 168 chapeaux lui ont été livrés. Celui-ci a été réalisé par le chapelier Poupard. Ces chapeaux sont en réalité très fragiles et résistaient très mal aux intempéries. Le directeur de la garde robe impériale, Gervais, consentait alors à en donner à son buandier pour servir de poignées de fer à repasser.

La redingote La redingote

Musée Napoléon Ier

La redingote est, avec le bicorne, sans doute l’objet incarnant le mieux Napoléon. D'une composition simple, de drap de laine gris doublé de soie, elle s’inspire des modèles portés avant la Révolution et de ceux des officiers d’infanterie du Premier Empire. Chaque année, deux redingotes, une verte et une grise, étaient commandées pour l’empereur. Elles devaient durer trois ans. Napoléon les portait encore à Sainte-Hélène – et celle-ci vient probablement de ce dernier exil.

Le globe de la galerie de Diane Le globe de la galerie de Diane

Grands Appartements

Ce globe n’est entré qu’en 1861 à Fontainebleau. Il se situait jusque-là dans le Grand Cabinet de Napoléon aux Tuileries. Témoin des connaissances géographiques de l’époque, il a été réalisé en 1810 par Edmé Mentelle, géographe réputé, qui en avait déjà fabriqué un pour le fils de Louis XVI. Homme de son temps, fin stratège, Napoléon avait de l'intérêt pour les cartes et les territoires exotiques.

Légion d’Honneur Légion d’Honneur

Musée Napoléon Ier

Considérées comme éléments d’inégalités, les décorations avaient été toutes supprimées à la Révolution. Malgré une assez forte opposition – notamment des anciens Républicains – un ordre « national » destiné aux militaires comme aux civils méritants est créé le 19 mai 1802. C'est la Légion d’Honneur. L’objectif est de s’attacher les récipiendaires et de promouvoir une nouvelle élite. C'est environ 35000 personnes qui en sont décorées. Sous l’Empire, elle donne droit à une pension.

Surnommée « la croix », il s’agit en réalité d’une étoile à cinq rayons, entourée d’une couronne de feuilles de laurier (victoire) et de feuilles de chêne (longévité). D'un côté était figuré la tête de l’empereur et inscrit la légende « Napoléon, empereur des Français », de l’autre côté l’aigle tenant la foudre et l'inscription « Honneur et Patrie ».

|

|